- 冷たいものがしみる

- 甘いものがしみる

- 歯に穴が空いている・歯が欠けた など

虫歯治療

Cavity treatment

虫歯治療

Cavity treatment

歯医者さんでレントゲンを撮って「虫歯ですね」と言われ、治療した経験がある患者さんも多いと思います。

しかし、残念ながらレントゲンの画像だけで虫歯の状態を把握し、治療方法を決めることは非常に困難です。レントゲン上で黒く見えていても歯が欠けていない状態の虫歯では、削る必要のない場合もあるため、慎重な見極めが必要になります。

「たかが虫歯でしょ」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、歯を削るかどうかの意思決定は、歯の一生に大きな影響を与えることになるので、しっかりと診査を行うことが何よりも大事であると考えています。いずれ歯を削る処置が必要になるにしても、そのタイミングをいかに後にできるかが重要です。

そこで、当院では、従来のレントゲンだけでなく、マイクロスコープや拡大鏡などによる強拡大での視診、ダイアグノデントペンというレーザー機器による虫歯の深さの診査、咬翼法(こうよくほう)と呼ばれる虫歯の診断に適したレントゲン撮影による診査などを行い、虫歯の状態をしっかり調べた上で説明させていただきます。また、唾液検査による患者さんごとの虫歯のリスクも考慮し、治療方法もしくは、治療せずに管理していく方法についてご相談させていただきます。

虫歯の診断には、レントゲンが患者さんにとってもわかりやすいとは思いますが、それ以上に目で見る視診が大事であると論文で示されています。

肉眼の4~20倍の強拡大で確認し、歯が欠けていないか、穴が空いていないかを確認いたします。

歯にレーザーを当てることで、虫歯の進行状態を数値で表します。この数値と唾液検査などによってわかった患者さんのリスクとのバランスを見て、治療方針を決定していきます。

お口全体のレントゲンではなく、歯と歯の間の虫歯の確認に有効な咬翼法と呼ばれる撮影法でレントゲン撮影を行い、虫歯の状態を確認します。

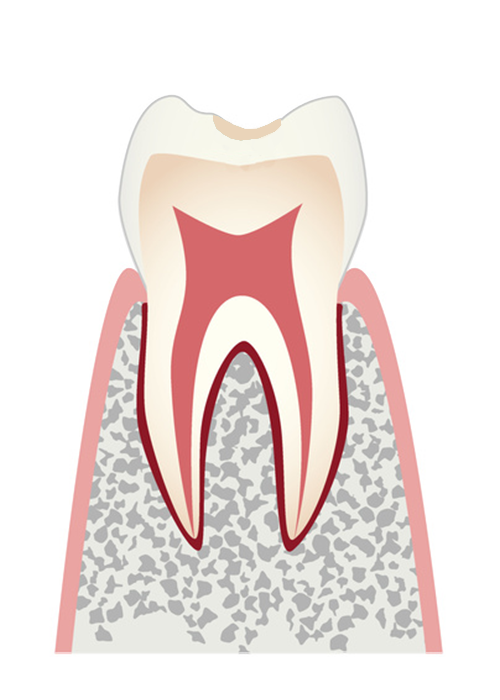

穴が開く前の「最初期」の虫歯です。溝の部分に茶色い着色が見られることがあります。この段階なら、歯を削ること無く、治療を終えることができます。

表面のエナメル質まで、虫歯が進行している状態です。ほとんど痛みが無く、虫歯に気づかない場合もあります。虫歯になったエナメル質の部分だけを削り、レジン(プラスチック)や金属などの詰め物をするだけの簡単な処置で済むため、麻酔をしなくても治療に痛みはほとんど伴いません。

唾液検査の状態なども加味し、治療法を選択していきます。

エナメル質表層下の象牙質(エナメル質の下にある硬組織)まで、虫歯が進行している状態です。冷たい食べ物や飲み物などが歯にしみたり、噛んだ際に痛みを伴ったりする場合があります。虫歯になった部分だけを削り、詰め物(レジン充填 or インレー)による処置を行いますが、虫歯が大きく、治療で削る歯質が多いようなら、補強するために、全体を被せ物(クラウン)で覆う必要がある場合もあります。

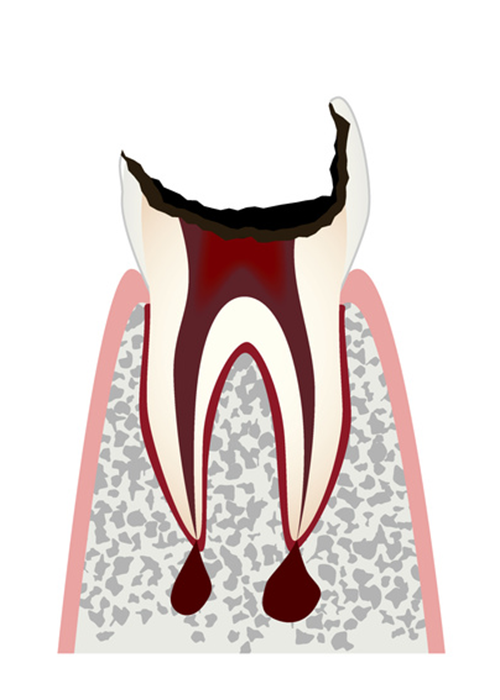

象牙質の奥にある歯髄腔(歯の中の神経と血管が入っている空洞)まで、虫歯が進行している状態です。さらなる細菌の侵入や、根っこの外への感染、痛みを防ぐために歯髄を取り除き、歯の中をきれいに消毒した後、根尖孔(根っこの先にある歯髄の出入り口)までを完全に薬で塞ぎ、根っこの内部と外部とを遮断します。「歯の神経を取る治療」「歯の根っこの治療」などとも言われますが、この治療を根管治療と言います。

根管治療を終えたら、歯を失った部分の土台を作った後、クラウンによる治療を行います。

歯冠部のほとんどが溶け、歯の根の部分だけが残っている状態です。既に歯髄(歯の神経)が死んでいるので、強い痛みはありません。ここまで来ると、もはや治療することはできませんので、早く歯を抜いて傷の治癒を待ち、歯が無くなったところをどのようにして噛めるようにするかを考えることになります(入れ歯、ブリッジ、インプラントなど)。

進行度合は穴が開く前の最初期であるC0から、抜歯するしかない状態のC4まで様々ですが、C2まで進行すると治療で歯を削る際に痛みが出ます。このキーンと脳に突き刺さるような痛みが苦手で歯医者を敬遠されている方もおられる患者さんもいるかと思いますが、当院ではなるべく痛みに配慮できるようにレーザーによる治療を導入しています。

レーザー治療とは、レーザーを患部に照射することで治療が行える方法です。当院の治療では、水で冷却しながらレーザー光を使用するので、熱の発生を抑えることができます。そのため、痛みが少なく済むので、虫歯を削る治療などに優れているとされています。

痛みを感じなければ、麻酔の量を減らす、あるいは全く使用せずに治療することが可能になります。また、歯茎に炎症が生じている場合には、炎症を起こしている組織を高温で蒸発させて取り除いたり、炎症を緩和させたりすることもできるため、腫れや痛みを和らげることも可能です。

歯科用レーザーは、主に歯周病治療で活用されているほか、口内炎の治療、顎関節症の治療、知覚過敏症の緩和、膿瘍・歯肉切除、抜歯後の止血、虫歯予防などにも用いられています。

歯の根の中の神経や血管など(あわせて歯髄と呼ばれます)が通っている管を根管と言います。歯髄は根の先端から歯の中に入り、歯の成長発育に重要な役割を果たします。しかし、成人になり歯が成長したあとは、歯髄がなくても根のまわりからの栄養供給によって歯は生存できます。

歯の根の治療である根管治療(歯内療法とも呼ばれます)は歯髄が炎症や感染を起こした時に必要になります。原因は深い虫歯、歯の亀裂、外傷などです。炎症や感染をそのまま放置しておくと、歯が痛んだり、根の周囲の組織に炎症が広がったり、歯肉が腫れたりします。場合によってはリンパ節が腫れたり発熱したりと全身的にも影響が出ることもあります。根管治療によって、これらの症状が軽減したり、治癒したり、予防することができます。

根管治療では、痛んだ歯髄を除去して、根管を注意深く清掃し、再度の感染を防ぐために根の中に詰め物をします。このように歯髄を除去する治療法を抜髄と呼びます。一方、以前に根管治療が終了している根が再び感染してしまった場合にも、根管治療が行われます。この場合の治療法は、感染根管治療と呼ばれます。

近年、日本の歯科界において大きなパラダイムシフトが起きているのが、この根管治療です。抜髄に関して、海外の論文で90%以上の成功率とされていますが、日本国内で、1年間に治療される件数をみると、根管治療の再感染による感染根管治療が抜髄の2倍行われているのです。保険制度の違いなど、様々な要因がありますが、日本における抜髄の成功率は90%以上とされるデータと比較して、かなり低いであろうと考えられます。

根管治療の新たな3種の神器として「マイクロスコープ」「CT」「ニッケルチタン製ファイル」を利用した根管治療が日本でも広がりを見せています。当院は、この3種の神器と呼ばれるものを全て完備し、従来と比較してより精密な根管治療が可能です。

また、根管治療だけでなく、「マイクロスコープ」「CT」の利用により、歯髄を守り、根管治療自体を避けるための治療が可能になってきています。

根管治療は患者さんからは全く見えない治療になるため、わかりにくい点も多いかと思います。不安な点や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。